Lectura para uso y reflexión de los docentes de la UTIEB-San Agustín, que consideramos importante, en la formación de valores de la parroquia.

Moral y luces son nuestras

primeras necesidades, clamó Bolívar en Angostura, y casi doscientos años

después, moral y luces siguen siendo nuestras principales y más urgentes

necesidades. Luces y moral: Educación

para todos, orientada al desarrollo integral y ético de la persona, a la

construcción de genuinas democracias, donde todos podamos ejercer nuestros

derechos y cumplamos responsablemente con nuestras obligaciones pues

ciertamente hoy experimentamos con crudeza que el talento sin moralidad

es un azote y que la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Educación como proyecto de país, donde toda

la sociedad asuma su responsabilidad educativa. Es a la sociedad entera, no

sólo a los maestros y profesores, a la que le toca señalar el rumbo de la

educación y subsanar sus graves deficiencias. Se trata, en definitiva, de que

todos nos vayamos constituyendo en educadores y educandos: dispuestos a aportar

lo que sabemos y somos, dispuestos a seguir aprendiendo siempre y preocupados

por cambiar en lo que debemos.

BOLÍVAR, EDUCADOR DE PUEBLOS

Por: Antonio Pérez Esclarín

No fue nada fácil la vida de Bolívar. Huérfano de padre a los 3 años, y de madre a los ocho, creció sin el cariño familiar necesario y pronto tuvo que aprender a labrarse la vida en soledad. Encomendado al cuidado de su tío Carlos Palacios, que se la pasa en el campo, el niño Simón Bolívar busca el cariño de su hermana mayor María Antonia y se refugia en su casa. Su tutor Don Carlos protesta, alega que María Antonia y su esposo son muy jóvenes para criar a un niño tan rebelde, que lo van a consentir demasiado, que ese niño malcriado necesita mano dura y disciplina. Por ello, conviene en que sea internado en la casa de Don Simón Rodríguez, maestro de la Escuela Pública de Caracas, donde atiende nada más y nada menos que a 114 niños, por supuesto, todos varones y todos blanquitos, pues en esos días ni las niñas, ni negros, mestizos o indios, tenían acceso a la educación. El niño Simón Bolívar se niega a ir por las buenas a la casa de su maestro, y debe ser llevado cargado y a la fuerza, por un alguacil que en vano trata de acallar sus gritos y sus pataleos, ante el escándalo de toda Caracas que se ha asomado a puertas, balcones y ventanas para ver el espectáculo. No tardará muchos días en volverse a escapar de la propia casa de Rodríguez y la Real Audiencia le amenaza con serios castigos si sigue así de rebelde y malcriado.

A los diecisiete años está en Madrid, a donde ha llegado a estudiar la carrera militar, y se enamora perdidamente de María Teresa Rodríguez, un año mayor que él. Insisten en casarse de inmediato pero no se lo permiten por considerarlos demasiado jóvenes. Se casarán por fin dos años después, Bolívar con 19 años y María Teresa con 20. Fiestas, alegría, interminables celebraciones, primero en Madrid, luego en Caracas. Para vivir más intensamente su felicidad en una larga e intensa luna de miel, se van a la hacienda de San Mateo, en los valles de Aragua. Allí María Teresa enferma y se va secando poco a poco, como una débil flor, incapaz de soportar los rigores del trópico. Su matrimonio sólo duró ocho meses.

Bolívar se hunde en un pozo de desesperanza: todo lo que él ama profundamente, se lo arrebata la muerte. En vano busca el consuelo de la familia de su esposa en Madrid. En Viena se encontrará con su antiguo maestro, Simón Rodríguez, que ahora se llama Don Samuel Robinson y que pasa como “hombre de letras nacido en Filadelfia”. Rodríguez lo consuela y lo invita a rehacer su vida: es joven, muy rico, elegante, extraordinario bailarín: no le van a faltar damas con las que divertirse. Tal vez alguna de ellas vuelva a atraparle el corazón. Pero Simón Bolívar jura y perjura que nunca más volverá a casarse...

De regreso en París, Rodríguez o Robinson, encuentra que Bolívar, para olvidar y sacarse la tristeza, se ha hundido en un mundo vanal de diversiones y fiestas. Está demacrado, pálido, con su cuerpo castigado por una vida tan desordenada. Simón Rodríguez comprende que debe arrancarlo de esa vida y prepararlo para causas grandes. Y empieza con paciencia de orfebre su lenta labor de educador, hasta que aflore ese diamante que él intuye en ese joven inquieto e inconforme. Para que recobre su salud maltrecha, le propone un viaje, en su mayor parte a pié, hasta Roma. La vida sana, el contacto con la naturaleza, el esfuerzo físico le sanarán cuerpo y espíritu. Son varios meses de convivencia estrecha, de ganarlo para las causas nobles, de sembrar en su corazón sueños de libertad e independencia y el coraje y la decisión para entregarse a realizarlos.

El 15 de agosto, suben una de las siete colinas de Roma, el monte Aventino, que los historiadores confundieron con el Monte Sacro, y ambos juran entregar su vida sin descanso a la causa de la independencia y libertad. Ambos fueron radicalmente fieles a su juramento, sin importar problemas, derrotas, incomprensiones y dificultades. Bolívar conquistó con su espada la libertad de seis países, y murió solo, con camisa prestada, en la casa de un español, atendido por un médico francés, esperando restablecerse para tomar un barco que lo llevara a Europa. Tenía prohibida la entrada en Venezuela, y cuando se conoció la noticia de su muerte, algunas ciudades lanzaron las campanas a vuelo y decretaron tres días de fiesta. “

He arado en el mar”, exclamó en los momentos de desesperanza. Tenía 47 años y aparentaba por lo menos 60.

También su maestro Simón Rodríguez moriría solo y arruinado, con unos cajones de papeles que quería publicar como su único patrimonio. Había andado y desandado los caminos de toda América construyendo escuelas, enseñando a vivir en sociedad y a trabajar, para darles forma a las repúblicas etéreas que habían sido proclamadas pero no tenían fundamento. El no era árbol para echar raíces en un sitio, era viento para soplar de aquí para allá, para agitar conciencias y levantar polvo por los caminos de América. Había que educar para convertir a los súbditos en ciudadanos, para que fueran capaces de vivir en república y así colonizar el país con los propios habitantes. “

Quise hacer de la tierra un paraíso para todos, y la hice un infierno para mí”, exclamará también en su desesperanza. Pero es precisamente su constancia en el compromiso adquirido, la capacidad de sobreponerse a las dificultades, la fidelidad a sus sueños, lo que hace que hoy estos dos hombres insignes sigan alumbrando los caminos de América.

Son muchas las ideas sobre educación de Bolívar, este hombre extraordinario, verdadero educador de pueblos, “alfarero de repúblicas”, como él mismo se autodesignó. Voy a limitarme a comentar y releer desde nuestra realidad tan sólo aquellas que considero tienen hoy especial vigencia y pueden motivar nuestro compromiso. Porque de eso se trata: de alimentar nuestro compromiso de educadores hoy. Por ello, las reflexiones que siguen no pretenden ser un ejercicio teórico ni una charla magistral sobre el pensamiento educativo de Bolívar. No me interesa tanto recoger lo que Bolívar dijo o no dijo, o qué hizo o dejó de hacer. Esto, meramente, me parecería un ejercicio estéril y, en cierto sentido, una traición a Bolívar, como lo han traicionado durante la historia todos los que lo han invocado y se han servido de Bolívar para ocultar sus intereses mezquinos o personalistas. Entiendo que de lo que se trata es, más que repetir, citar o invocar a Bolívar continuamente, es de hacer hoy a Bolívar. De plantearnos y asumir con su misma radicalidad y coraje los retos educativos de la Venezuela de hoy.

1.-Fe en las posibilidades transformadoras de la educación

Bolívar, que consideraba la ignorancia fuente de la esclavitud, tenía una gran fe en el poder transformador de la educación. La educación abre el camino a la transformación del hombre, al progreso. Es urgente, en consecuencia, emprender una ardua tarea educativa, capaz de lograr hombres virtuosos, sabios, hábiles, capacitados, que transformen las mentalidades de súbditos en ciudadanos.

De ahí que como dirá en su Discurso de Angostura, “

La educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y Luces son los Polos de una República; moral y luces son nuestras primeras necesidades”, y sugiere la organización del Poder Moral de la República para que cuide de la primera educación del pueblo, para así “

renovar en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso”.

Para Bolívar, no hay felicidad ni destino seguro sin educación. Por ello, hablando como estadista, expresa su fe en la educación con contundencia: “

Las naciones marchan hacia el término de su grandeza, con el mismo paso con que camina su educación. Ellas vuelan, si esta vuela, retroceden si retrocede, se precipitan y hunden en la oscuridad si se corrompe, o absolutamente se abandona”.

A su hermana María Antonia, para reafirmarla en la necesidad de darle una educación esmerada a su sobrino Fernando, le escribe: “

Un hombre sin estudios es un ser incompleto. La instrucción es la felicidad de la vida, y el ignorante, que siempre está próximo a revolverse en el lodo de la propia corrupción, se precipita luego infaliblemente en las tinieblas de la servidumbre”.

De ahí que Bolívar se va a convertir en un promotor incansable de la educación. Por donde quiera que vaya, sembrará escuelas y fundará universidades y colegios, los dotará de recursos y hasta llegará a entregar parte de sus propios bienes para fomentar y sostener la educación. Cuando se entera de que su querido maestro, Don Simón Rodríguez, ha vuelto a América, se llena de júbilo y lo manda llamar a su lado. Con él parte al Alto Perú, hoy Bolivia, y Bolívar dejará en manos de su maestro la dirección de la educación de la joven república, no sin antes haber decretado la educación obligatoria. En decreto del 11 de Diciembre de 1825, afirma que “el primer deber del gobierno es dar educación al pueblo, uniforme y general y administrada en establecimientos organizados de acuerdo a la ley” porque “la salud de la República depende de la moral que por la educación adquieran los ciudadanos en su infancia”. En el artículo cuarto de ese mismo decreto se establece: “

Que entre tanto y sin pérdida de tiempo, se proceda a establecer en cada ciudad capital de Departamento una escuela primaria con las divisiones correspondientes para recibir a todos los niños de ambos sexos que están en estado de instruirse”. Paralelamente a eso, pedirá la libertad para los esclavos, tierras para los indios, intentará construir sobre las bases de una igualdad concreta, una independencia real y para todos. La Constitución de Bolivia hace libres a todos.

En nuestra actual sociedad del conocimiento, se hace todavía más patente la importancia de la educación. Hoy estamos convencidos de que los países avanzan al ritmo de sus sistemas educativos, y hemos comenzado a comprender que la riqueza de un país consiste en la inteligencia, la productividad y la moralidad de su gente. De ahí la necesidad de garantizar a todos, una educación de calidad. Educación que les permita el pleno desarrollo de sus talentos y potencialidades y los haga genuinas personas y ciudadanos productivos y solidarios. Educación que despierte el gusto por aprender, por superarse, que fomente la curiosidad y el afán de construirse a sí mismos con los demás y para los demás.

Pero no podemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado, regido por las leyes del mercado, y hay el peligro real de que la educación, en vez de ser un medio para democratizar la sociedad, lo sea para agigantar las diferencias: buena educación para los que tienen posibilidades económicas, y pobre educación para los más pobres. De ahí que no basta con que todos los niños vayan a la escuela. Es necesario que cuenten con una escuela que evite su fracaso, una escuela que no los bote ni excluya, una escuela que los prepare para desenvolverse eficazmente en el mundo del trabajo y de la vida, de modo que después la sociedad no los excluya.

2.-Necesidad de una educación moral y útil: Formar el corazón, las manos y la mente.

Mucho podríamos decir de la filosofía educativa de ese maestro extraordinario que fue Bolívar. Sólo queremos insistir, por considerarlo fundamental en todo el pensamiento bolivariano y de una vigencia asombrosa en nuestros días, en su profunda convicción de que el problema educativo no es tanto un problema de instrucción como de moralidad, de formación de la conciencia. Por ello, por estar convencido de que no bastaban las luces, pues el talento se puede utilizar para enriquecerse egoístamente e incluso para oprimir a los demás o justificar y mantener un mundo de injusticias, concluyó con esa frase lapidaria: “

El talento sin moralidad es un azote”. De ahí su prédica insistente en la necesidad de practicar las buenas costumbres, de sembrar la justicia en la base de la libertad. Estaba tan convencido de que “

sin moral republicana no puede haber gobierno libre”, que su mano no tembló para decretar la pena de muerte contra los defraudadores de la renta pública, los malversadores de los fondos públicos, y los jueces complacientes.

Por ello, es evidente que Bolívar siempre consideró como objetivo fundamental de la educación la gestación en el educando no tanto de ideas o conocimientos, sino de valores esenciales: “

La educación forma al hombre moral –escribió Bolívar a Guillermo White-

y para formar a un legislador se necesita ciertamente educarlo en una escuela de moral, de justicia y de ley”. Y si todas las constituciones republicanas, desde la de 1811, exigían poder económico para poder ejercer el poder político, Bolívar pedirá al Congreso Constituyente de Bolivia que suprima esta condición pues “

saber y honradez, no dinero, es lo que requiere el ejercicio del poder público”.

Estas ideas, que pueden parecer idealistas, buenas para los discursos, cobran su concreción en las disposiciones que tomó el Libertador sobre el modo que deseaba que fuera educado su sobrino Fernando. En la carta que le escribió a su hermana María Antonia, la madre de Fernando, expresa claramente la necesidad de unir educación con moralidad, fundamentos de la libertad: “

Un hombre sin estudios es un ser incompleto. La instrucción es la felicidad de la vida, y el ignorante, que siempre está próximo a revolcarse en el lodo de la propia corrupción, se precipitará luego infaliblemente en las tinieblas de la servidumbre”.

Bolívar tomó tan en serio que su sobrino recibiera una buena educación que quiso dejar por escrito sus orientaciones sobre el modo en que debía ser educado Fernando. Y así, en “Método que se debe seguir en la Educación de mi sobrino Fernando”, leemos no sin cierta sorpresa: “

Siendo muy difícil apreciar dónde termina el arte y comienza la ciencia, si su inclinación le decide a aprender algún arte u oficio yo lo celebraría, pues abundan entre nosotros médicos y abogados, pero nos faltan buenos mecánicos y agricultores, que son los que el país necesita para adelantar en prosperidad y bienestar”.

Esta idea de que su propio sobrino, un joven de las familias más distinguidas del país, estudiara una profesión manual, no sólo resulta sorprendente para la época, sino que nos asoma a la íntima convicción de Bolívar de una educación orientada a desarrollar los talentos y potencialidades de cada uno en el horizonte de ir constituyendo una sociedad cimentada en el trabajo y la igualdad. Hoy diríamos, educación que forme genuinas personas, que ayude a desarrollar la semilla de uno mismo, y ciudadanos responsables y solidarios, que asuman el trabajo como el medio más eficaz de crear una sociedad del bienestar para todos.

3.-Bolívar y los maestros

No quiero concluir mis breves reflexiones sin alguna referencia del pensamiento de Bolívar sobre los maestros. Nadie mejor que él para hablarle al magisterio, dado que experimentó en la práctica la noble misión del genuino educador como formador de personas, cincelador de corazones. “

Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso”, le escribió a su maestro Simón Rodríguez, lo que evidencia que comprendió perfectamente lo que realmente significa educar.

La pluma de Bolívar prodigó numerosos elogios a los educadores auténticos, cuya misión es la más noble de todas: “formar el espíritu y el corazón de la juventud”. En consecuencia, Bolívar daba más importancia a las buenas costumbres del maestro, a que fuera un ejemplo de vida, que a sus títulos y estudios. El educador debe ser, según Bolívar, “

más que sabio, un hombre distinguido por su educación, por la pureza de sus costumbres, por la naturalidad de sus modales, jovial, accesible, dócil, franco, en fin, en quien se encuentre mucho que imitar y poco que corregir”. El Libertador tenía muy claro el papel del maestro como una persona de una gran autoridad moral, como ejemplo de vida, que debe promover con su conducta la práctica de las virtudes sociales.

Bolívar se refiere aquí al auténtico maestro, un hombre o mujer que han hecho de su vocación una entrega, que viven sembrados en el corazón de los demás, que asumen su profesión ya no tanto como un medio de ganarse la vida, sino como un medio de ganar a la vida a los demás. De ahí también su feroz crítica a los falsos maestros, los que en vez de educar, deseducan con su conducta y modo de actuar. Maestros así “

representan la escuela de los espíritus serviles, donde se aprenden con otros vicios el disimulo y la hipocresía, y donde el miedo no permite al corazón el goce de otras sensaciones”.

________________________________________________________________________________

Moral y luces son nuestras primeras necesidades, clamó Bolívar en Angostura, y casi doscientos años después, moral y luces siguen siendo nuestras principales y más urgentes necesidades. Luces y moral: Educación para todos, orientada al desarrollo integral y ético de la persona, a la construcción de genuinas democracias, donde todos podamos ejercer nuestros derechos y cumplamos responsablemente con nuestras obligaciones pues ciertamente hoy experimentamos con crudeza que el talento sin moralidad es un azote y que la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Educación como proyecto de país, donde toda la sociedad asuma su responsabilidad educativa. Es a la sociedad entera, no sólo a los maestros y profesores, a la que le toca señalar el rumbo de la educación y subsanar sus graves deficiencias. Se trata, en definitiva, de que todos nos vayamos constituyendo en educadores y educandos: dispuestos a aportar lo que sabemos y somos, dispuestos a seguir aprendiendo siempre y preocupados por cambiar en lo que debemos.

_____________________

Puedes ver nuestras publicaciones

digitales en:

Nuestro correo Electrónico:

utiebparroquiasanagustin@gmail.com

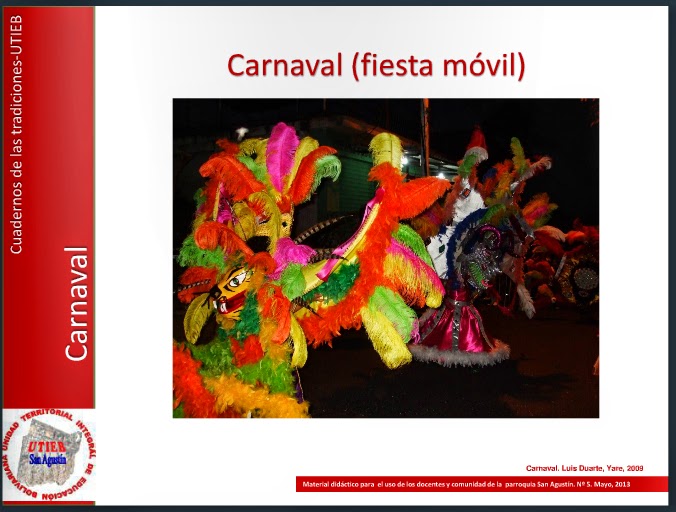

A comienzos de la Edad Media la Iglesia Católica propuso una etimología de carnaval: del latín vulgar carne-levare,

que significa 'abandonar la carne' (lo cual justamente era la

prescripción obligatoria para todo el pueblo durante todos los viernes

de la Cuaresma).

A comienzos de la Edad Media la Iglesia Católica propuso una etimología de carnaval: del latín vulgar carne-levare,

que significa 'abandonar la carne' (lo cual justamente era la

prescripción obligatoria para todo el pueblo durante todos los viernes

de la Cuaresma).  A pesar de que el origen de los disfraces por carnaval provenga del

antiguo Egipto, originalmente, los cristianos fueron quienes comenzaron a

celebrar el carnaval en homenaje a la llegada de la Cuaresma. En los días previos, los creyentes cristianos comían carne por última vez

para ayunar los 40 días posteriores, en los que se recuerda el tiempo

que pasó Jesús en el desierto, además de los 40 días que duró el diluvio

universal y los 40 años de marcha del pueblo judío. Fue, precisamente,

el hecho de comer carne por última vez hasta el fin de la Cuaresma, lo

que le otorgó el nombre de “Carnaval”, procedente del latín carne-levare “abandonar la carne”.

A pesar de que el origen de los disfraces por carnaval provenga del

antiguo Egipto, originalmente, los cristianos fueron quienes comenzaron a

celebrar el carnaval en homenaje a la llegada de la Cuaresma. En los días previos, los creyentes cristianos comían carne por última vez

para ayunar los 40 días posteriores, en los que se recuerda el tiempo

que pasó Jesús en el desierto, además de los 40 días que duró el diluvio

universal y los 40 años de marcha del pueblo judío. Fue, precisamente,

el hecho de comer carne por última vez hasta el fin de la Cuaresma, lo

que le otorgó el nombre de “Carnaval”, procedente del latín carne-levare “abandonar la carne”.